【私が引き起こした小さな残酷のお話】

M.ガーヤン:おはしのヴァリエーション

子どもの頃の私はヒドイじゃじゃ馬である反面、物事をわりと気むづかしく考える傾向にあったので、子どもであることを純粋に楽しめずに過ごしてしまった。もったい

ないことだ。

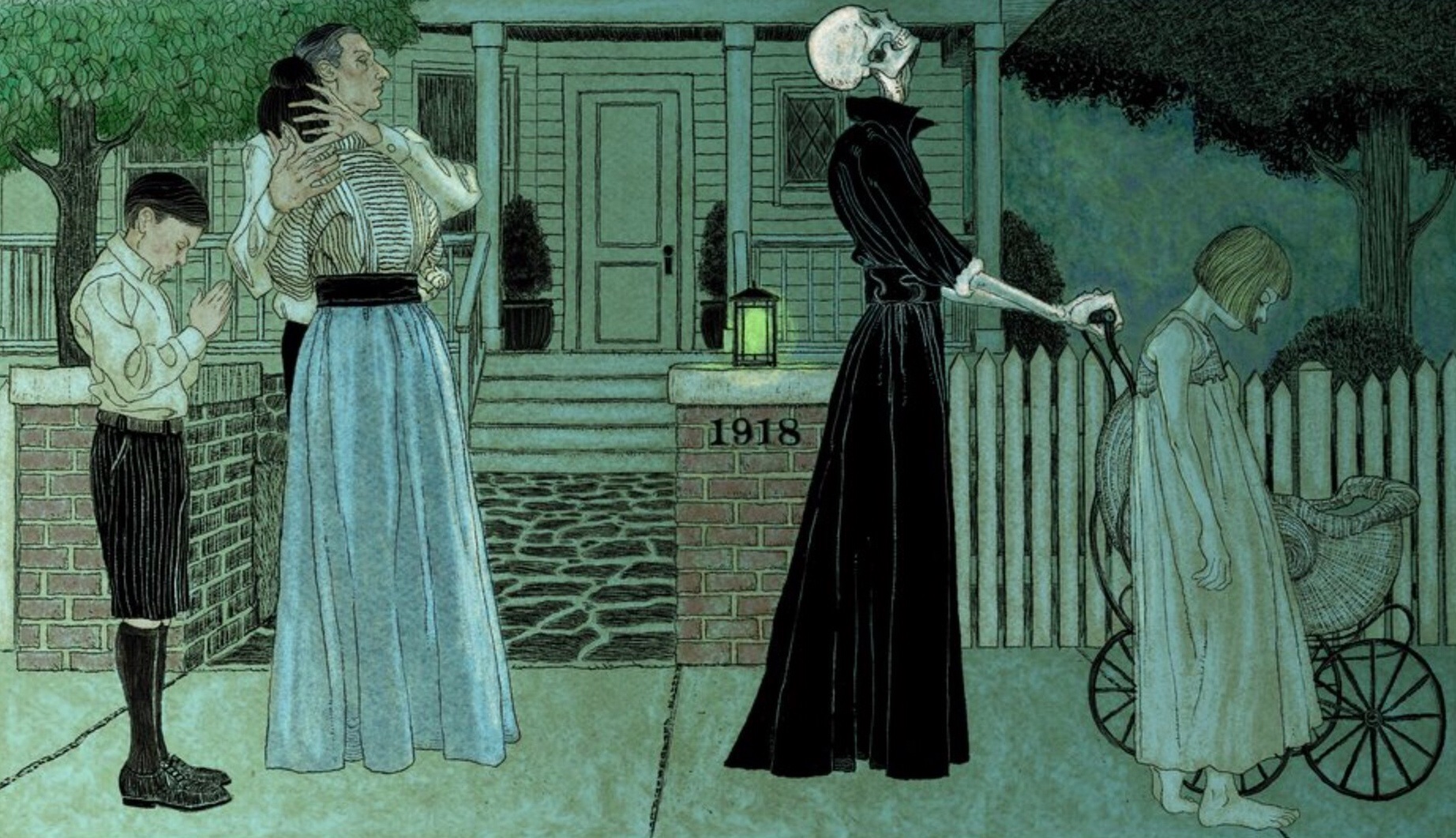

生まれて数年しか経っていないくせに、その当時は「死」が今よりずっと身近にあって、私を絶えず悩ませた。

祖父が、世界と日本の偉人伝集を何十冊と買ってくれたので、私はピアノや机の下に潜ってそれらを読み耽けった。偉人たちの前人未踏の偉業は素晴らしくて、私は感動した。しかし、彼らはやがて寿命が尽きて死んでいった。1人の例外もなかった。

一方で、両親は歴史人物伝の全集を買ってくれた。英雄や独裁者たちは革命を起こしたり、陰謀を企んだり、征服したり逃亡したりを繰り返した。そして最期は暗殺されたり、死刑にされたり、またはベッドの上で平和に天寿を全うしたりした。死に方は様々だったが、とにかくみんな間違いなく死んでいった。

生命を持つものは、遅かれ早かれやがてこの世から消えてなくなるのだ。

偉人たちの人生は私を熱狂させたが、栄華のあとの老いや転落、その帰結としての死は本当に恐ろしかった。

この恐怖は多分、私が覚えている一番古い記憶に起因するのかもしれない。

2歳の時、私は両親に連れられて近くのお祭りに行き、金魚すくいをした。まだミートローフサイズの私はきっと不器用に金魚掬すくいの網を扱ったのだろう。1匹も釣れないまま、あっという間に紙を破ってしまった。しょんぼりする私を見て、

屋台のおじさんは2匹の小さな金魚をビニールの袋に入れて、私にくれた。

(写真:蜷川実花)

家に帰ると、母は洗面所のシンクに栓をして、ビニールの中の金魚と水をそこに離した。その間に、父は金魚鉢を買いに行った。

私は台の上にのぼって、シンクの中を泳ぎ回る金魚をジッと見ていた。チョロチョロ泳ぐ金魚は本当に可愛くて可愛くて、この2匹が自分のものになったことが嬉しくて仕方がなかった。

・・・と、ここで2歳の私の衝動が、この喜びをめちゃくちゃにしてしまう。

何を思ったか、次の瞬間、私はシンクの底の栓を抜いてしまうのである。

シンクに小さな渦が巻き、赤い小さな2匹の金魚はあっという間に暗いパイプの中に飲み込まれてしまった。後には怖いくらいの静寂だけが残った。

(写真:蜷川実花)

私は台の上に呆然と立ち尽くし、シンクの真ん中に空いたぽかりと黒い穴を凝視した。赤い2匹の金魚は行ってしまった。私には、自分が金魚の命を奪ってしまったことがはっきり分かっていた。自分の小さな手がシンクの栓を気まぐれに引き抜いたことで、あの可愛い生き物は暗い暗い世界に永遠に吸い込まれていったのである。

恐怖と悲しみで火がついたように泣き始めた私を、どうやって両親が宥め諭したかは全く覚えていない。

こんな出来事が人生最初の記憶として残っているだなんて、私もツイテナイ。

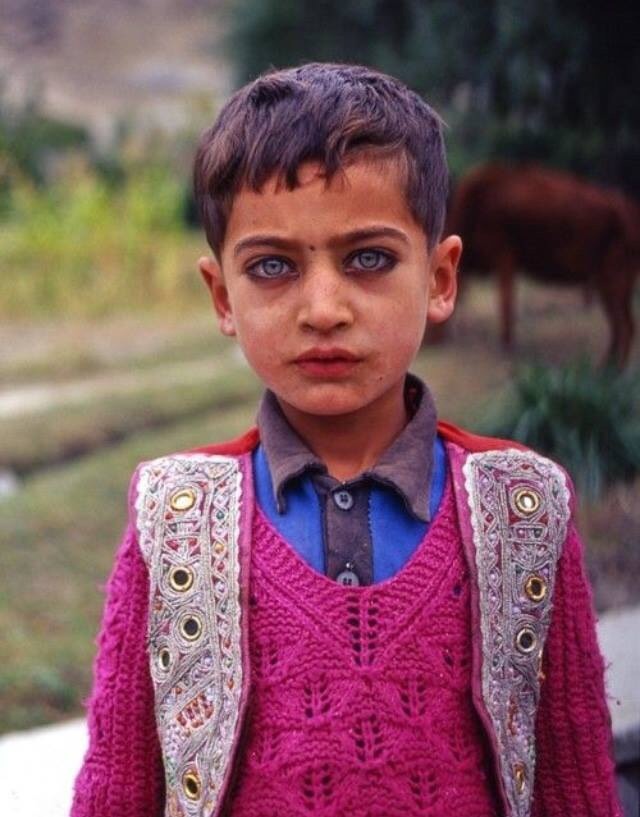

しかし、30余年を経た現在。

私はかなり逞しく生きている。その間には、素晴らしい師友との邂逅や芸術との出会い、修羅場や近しい人の死、その他ありとあらゆる種類の感情にまつわる出来事を経験した。

金魚を吸い込んだ暗い小穴は、未だ頭の片隅にあるかもしれない。だが、大人になった今はそんなことより日々生きることに夢中である。博打のような毎日だ。だが、賭けるもののために周到に案を練り準備して、そのたびに自分を燃やし尽くす。そのことで小さな生死を繰り返しているせいか、死は昔のように恐怖をともなって私を襲って来なくなった。

(写真:蜷川実花)

「おはしのヴァリエーション」は、子どもの頃に誰もが一度はピアノで弾いたことのある曲がテーマになっている。右手と左手の人差し指1本ずつで弾く様子が「おはし」のように見えるところから、この名前がついたのだろう。

子ども時代を存分に楽しめなかった自分のために、今日は思いっきりふざけ散らしながらこの曲を弾きたい。ピアニストとバレリーナの、罪のないイタズラ心とノスタルジアをお楽しみください。

✳︎✳︎✳︎

追伸:好奇心の赴くまま、偉人たちの人生最期の言葉を集めてみました。

・なぜみんなそんなに俺を見ているのだ

若山牧水(詩人)

・私が死んだら、会いにこないでほしい

マリー・ローランサン(女流画家)

・僕はこんなふうに死んでいきたいと思ってたんだ

ヴィンセント・ファン・ゴッホ(画家)

・もうすっかりいやになったよ・・・

ウィンストン・チャーチル(イギリス元首相)

・むこうはとても美しい

トーマス・エジソン(発明家)

・今日が、私の人生で唯一の幸福な日です

マリア・テレジア(ハプスブルク君主国両袖、マリー・アントワネットの母)

・(注射をしにきた医者に向かって)もう結構です、そっとしておいてください

マリ・キュリー夫人(物理学者、科学者)

・もっとシャンパンを飲んでおけばよかった

メイナード・ケインズ(経済学者。20世紀における最重要人物の1人)

・あっちに行け、出て行け!臨終の言葉なんてものは、充分に言い足りなかったバカ者達のためにあるんだ(家政婦が彼に「臨終の言葉を言ってください」と頼んだときにいった言葉。結局これが臨終の言葉になった)

カール・マルクス(哲学者、マルクス主義の創始者)

・(死の二日前、泣きながら妻に向かって)急に何だか悲しくなってきたんだ

国木田独歩(小説家、詩人)

・これでおしまい・・・

勝海舟(幕臣、のちに政治家)

✳︎✳︎✳︎

これでおしまい。

コンサートパフォーマンスシリーズ「七つの大罪」Vol.2 欲望編インフォ:

http://www.erikomakimura.com/2014/12/七つの大罪vol-2「欲望編」%E3%80%80バレエ&ピアノ/